新規事業担当として北欧の小国・エストニアで活動している高木です。

人口150万人程度と日本の福岡市くらいしかいない国ですが、

スカイプをはじめユニコーンを4社輩出しており、

世界初の電子投票、電子居住者制度を実装するなど面白いことが起きています。

(ソ連への無血革命=歌唱革命を祝う祭り、ラウルピドゥ 筆者撮影)

旧ソ連国で、昔からデンマーク、スウェーデン、ドイツ、ロシアなど

様々な国に支配されてきてやっと1990年に本当の意味で独立を勝ち取った新しい国ですが、

エストニアの民族事態は1万年ほど同じ血統が続いているという、

その歴史から見ると不思議なくらい純潔な国です。

ソ連から独立したあと電子国家を作ろうとした理由はここにあって、

物理的に国がなくなっても民族の独立を守るためには

電子上に国を作るしかない、という危機感からでした。

最近はエストニアは電子国家、スタートアップの国、

というブランドが確立されつつありますが、

その中身というのはただ単純にそう見せたいから、

人や企業を誘致したいから、というだけではなく、

歴史に裏付けられた「エストニアとは何なのか、何であるべきなのか」

というのがベースになっています。

電子国家と言っても最初はかなり試行錯誤していたようですが、

国の電子化を諦められない理由があったからこそ、

継続して取り組んできたとのこと。

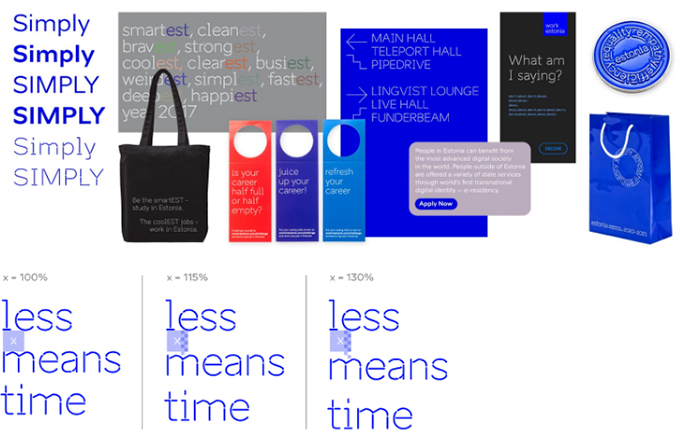

具体的なブランディングの一つとしては、

国全体で統一したイメージを活用できるようにツールボックス

(https://toolbox.estonia.ee/)を用意しています。

写真だけでなく独自のフォントAinoの使用を推奨することで、

どんな会社のどんなWEBサイトを見たとしても

一目で「エストニアっぽい」雰囲気をつくれるようになっています。

https://brand.estonia.ee/design/typography/

分かりやすい例ですが、こういうのを見て

「じゃあうちもフォントを統一しよう!」と感じたら危険信号です。

表面から始まるブランディングほど継続せず効果が出ないものはありません。

バレンサーのミッションは

「どこまでも寄り添うことで、関わるすべての人を笑顔にする」です。

ブランドとはその会社やプロダクト・サービスの歴史であり、点で作り上げることはできません。

長い時間軸での一貫性と覚悟、覚悟を支える根拠と経験が必要です。

そして中から見た歴史だけではなく、外からの見え方も同時に必要となってきます。

ブランドとは何よりも外と中の中間地点にいる人の定点観測が必要で、バレンサーがそうなっていくといいなと思いジョインしました。

代表の阿部とは実は高校時代の友人で、

当時私は社交性がまったくない人間でした。

ファイナルファンタジー(ゲーム)が友達でした。

対して阿部はどのクラスに行っても人気者。

学園祭で歌って女の子に囲まれている感じです。

偶然ですが、高校の三年間、全て同じクラスでした。

私は高校一年の時はまったくの根暗でしたが、

阿部がどこまでもフラットに遊びに誘ってくれて、外の世界を知るようになりました。

そして次第に「自分は外のことに意外と興味があるのかも」と気づきました。

もっと広い世界を見たいと、大学はアメリカに留学することになりましたが、

阿部のオープンで分け隔てなく、

かつ時々深いことを言って人に考えさせるような性格が、

根暗だとしか考えていなかった私自身の

新しい側面を発見させてくれたのだと思っています。

人は自分自身がどういう人間だと定義するかで行動から何から全てが変わります。

他の人にどう見られているか、期待されているかにも大きく影響を受けます。

一人の人間がそうであるなら、多数の人間で構成される会社はいわずもがなです。

ブランドは絶え間ない自問自答であり、活動の一つ一つであり、

歴史であり、結果としてアイデンティティとなっていきます。

バレンサーの寄り添う力がそのブランドづくりに貢献できたらと考えています。

エストニアでの新規事業に関しては

欧州宇宙機構と連携して開発している衛星サービス・SILLEを

日本でプロモーションしており、

2月には視察団として日本各地を回る予定です。

バレンサーの新規事業としてSILLEのブランディング・プロモーションを行っていく予定です。乞うご期待。